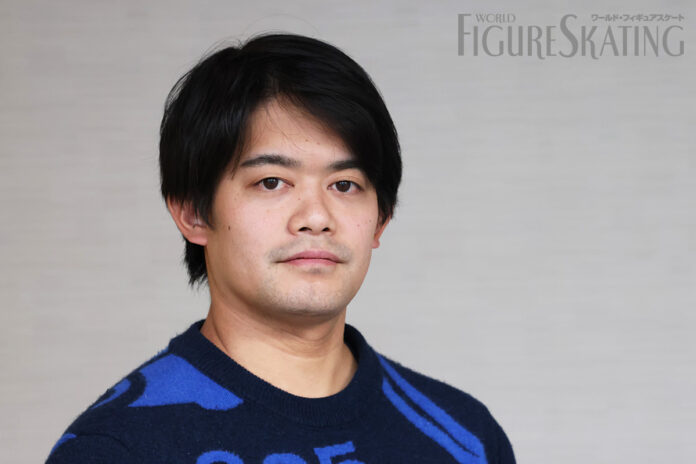

バンクーバー・オリンピック代表、世界選手権銀メダルをはじめ、輝かしい戦績に彩られた選手時代を経て、現在はアスリート経験をさまざまな形で幅広い世代へと伝えている小塚崇彦さん。今年1月、岡山県で行われた国民スポーツ大会に公益財団法人日本スポーツ協会(JSPO)が実施するアンチ・ドーピング啓発活動のために会場を訪れていた小塚さんに、久しぶりにお話を伺うことができました。元アスリートとして伝えたいアンチ・ドーピングの意義や重要性をはじめ、あらゆる世代を対象に指導する「小塚アカデミー」など、現在の活動についてもじっくり聞いてきました。現役時代は流れるような美しいスケーティングで、滑りそのものを個性かつ武器としてスケートファンを魅了してきた小塚さん。彼が考える、フィギュアスケート、そしてスポーツ界の今とこれからのお話です。

スポーツは周囲の人間も含めて成り立っている。スケートファンに伝えたいアンチ・ドーピングの意識

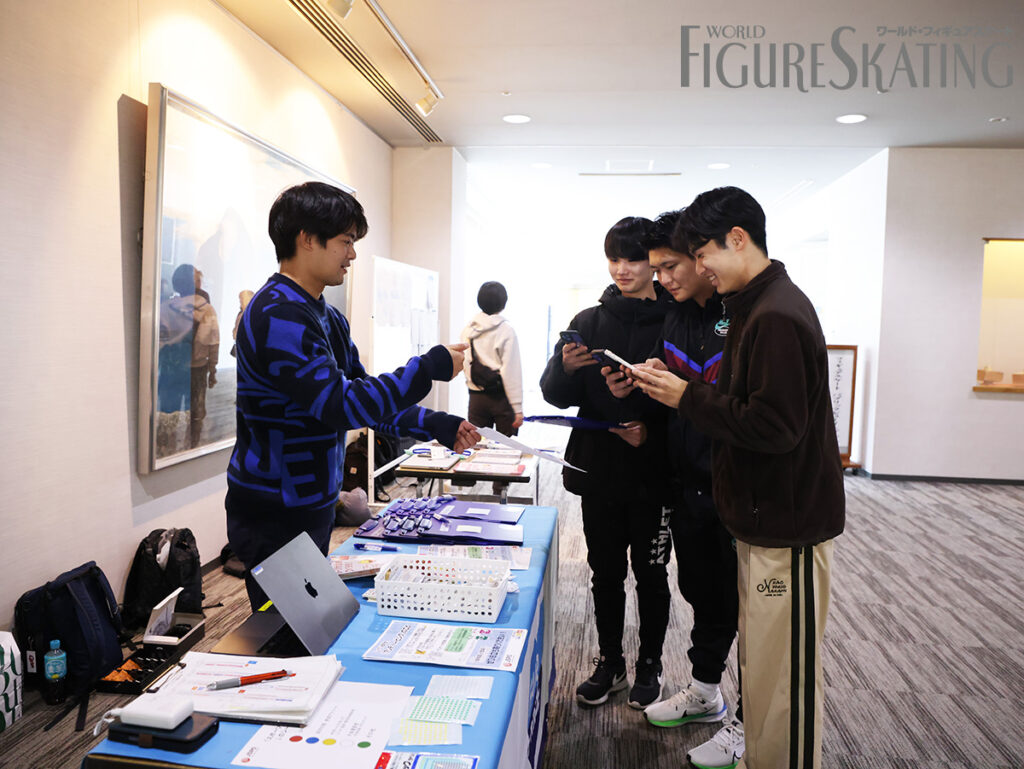

―― 国民スポーツ大会の会場では、選手をはじめ関係者、訪れた方々にアンチ・ドーピングの啓発活動をされていましたが、小塚さんがアンチ・ドーピングの活動に参加されるようになったきっかけから教えていただけますか。

「最初は、JSPOから、アンチ・ドーピングの啓発活動があるので来てもらえないかとご依頼をいただいたのがきっかけです。スケートの会場だから小塚さんが適任なんじゃないかということでお話をいただいて、活動に参加させてもらっています」

―― そもそもアンチ・ドーピングとは、アスリートにとってどういった面で重要な概念なのでしょうか。

「もちろんルールを守るという意味で、アンチ・ドーピングの意識をもって活動してもらいたいと思っています。それ自体が選手自身を守ることでもありますし、選手生活が終わったあと、ドーピングをしたことで体を壊していったアスリートも多々いますから、OBOGになったときのことを考えても、選手時代からアンチ・ドーピングへの意識をもってもらうというのは、大切にしているところです」

―― 初歩的な質問ですが、選手登録をした時点で、ノービス選手でもアンチ・ドーピングの対象になりますか?

「検査の対象という点では、選手登録した時点でというわけではないです。ただ、国スポ(国民スポーツ大会)でも、出場選手は1年以内にアンチ・ドーピングの講習会を受けることが義務づけられていますから、最初はなかなか意識の行き届かないところだとは思いますが、中学生くらいからしっかり知識をつけていってもらいたいですね」

―― アンチ・ドーピングの観点において、アスリートたちは日ごろどのようなところに気をつけながら生活しているのでしょう。

「自分の経験としては、大きなことは2点ありました。1つは、試合のときに表彰台に上がったり、ランダムで選ばれたりすると、会場でのドーピング検査がある。もういっぽうは、日常のなかで、1日のうちの『○時からの1時間はここにいます』という自分の居場所を選手が日本アンチ・ドーピング機構(JADA)に申請して、申請した日付のうちのどこかで検査委員が抜き打ち検査にやってくるというものです」

―― 申請はどのように?

「いまはアプリ上で手軽に登録や変更ができるようになっていて、四半期に一度JADAに提出して、変更があればその都度修正していくという流れです。ぼくのころは、最初はファックスで申請していました。当時は時間や日付ももっとアバウトで、検査員の人たちとすれ違うなんてこともあったみたいです。ちなみにぼくは1回も逃したことないですね。たしかに面倒くさいことではありますが、やましいことをしているわけではないのであれば、それを証明することも選手としての義務なのかなと思う。正直言って、ぼくも選手のときに面倒くささを感じていましたが、大会でフェアに戦うためには受けるべきだと思っていました」

―― では、実際に検査委員の方が来たことが?

「はい、朝の6時に家のチャイムが鳴ったことがあります。練習のスケジュールはけっこう変わったりするので、絶対大丈夫な朝6時から7時までの1時間に設定していたら、ピンポーンと鳴ってびっくりしたことがありました(笑)」

―― 日常生活で摂取している食べものや飲みもの、市販薬などについて、選手のみなさんはどの程度知識をもっているものなのでしょうか。

「正直な話をすると、あまり中身の詳細はわかっていないのではないかと思っています。ぼく自身も選手のときに全部を把握していたかと言われると、そんなことはなかった。とはいえ、飲んでいいもの、飲んではいけないものは毎年変わっていくので、知識をつけておかないと、場合によっては出場停止になってしまうことも考えられます。出場停止は、意識改革や選手の未来のためにやっているもので、決して選手をつぶすためにやっているわけではないですが、そこは自分が当時理解できていなかった部分で、いまの選手たちには伝えていきたい部分です。使用可能な成分の薬や市販薬は、JSPOがリスト(アンチ・ドーピング使用可能薬リスト)を作っていますし、スポーツファーマシストという資格を持っている人たちに相談すればきちんと教えてもらえるので、まずは知識をつけてもらえたらと思います」

参考:

公益財団法人 日本アンチ・ドーピング機構Webサイト

公益財団法人日本スポーツ協会Webサイト

―― 小塚さん自身は、具体的にはどんなところに気を配っていましたか?

「とくに試合前は、もらったものはあまり食べないようにしていました。どこまで神経質になるべきかはすごく難しい問題ですが、水もふたを開けたものは一度その場を離れたらもう飲まないとか、最低限のことは気をつけていましたね」

―― 2024年11月の西日本選手権では、元ペア選手の高橋成美さんがやはりアンチ・ドーピングの活動をされていました。元アスリートの方々が啓発活動に参加するからこそ、伝えられることとはどんなことがあると考えていますか。

「元スケーターのぼくらが話すからこそ興味をもってくれる方たちもいて、アスリート自身だけでなく、周りの方たち、ファンの方たちも気をつけてくれるということがあると思います。たまにいただくプレゼントのなかにお菓子が含まれていることもあるんですけど、選手たちがなかなかそれを口にできないことも理解してもらえるんじゃないかな。先生たち、トレーナーの方たち、ファンのみなさんも含めてスポーツは成り立っている。これをアントラージュと呼ぶのですが、そのみんなにとって悲しい出場停止が起こらないように、こういった活動を行っています。国スポでも、織田(信成)くんや友野(一希)くん、坂本花織ちゃんらたくさんの選手たちが出ていて、ファンのみなさんも集まってくださっていましたから、そういった場で話ができると広がっていきやすいので、いい活動になっていると思います」

―― 身体的な悪影響だけでなく、精神的な部分での影響や、さらにはフェアネスに反する部分もあると思うのですが、ドーピングの怖さはどういった理解をしていればいいのでしょうか。

「フィギュアスケートでいえば、集中する、緊張しない、一時的に力が増幅するために使用されることが考えられますが、一時的に力が出たところで、ジャンプはきっちりと回転して着氷しなければいけないので、力が出ればいいというものでもない。それなのに、なかには血流を増加させて酸素の供給量を上げることで効果を得るものもあり、それによって体には負担がかかります。ぼくはいまこうやってOBの立場として9年、10年くらいいろいろな活動をさせてもらっていますが、ここからもまだまだ続いていくので、引退後のキャリアが選手生活の20年をどんどん超えていくと思うんですよね。そうやって人生が続いていくときに、もしドーピングをしてしまった場合に体にかかる負担を考えたら、ドーピングはするべきではないとわかってもらえると思う。人生は長いです。スケートをやっているときも楽しいことはたくさんあると思うけど、選手生活を終えてからは、もっともっといろんな世界で活躍できるチャンスもある。フィギュアスケートだけが人生じゃない。そんなふうに見てもらえると、『ここで勝つか負けるか』だけで状況を測る考え方は薄れていくんじゃないかな。もちろん勝つことも、勝ちたい気持ちを持つことも大事です。だけど、未来のことを考えれば『どんな手を使ってでも勝ちたい』という考え方は変わってくるのではないかと思います」

>>次ページ:引退後のキャリアと小塚アカデミーでの活動、スケート界へのまなざし